Le rivoluzioni sessuali hanno cercato di “liberare" la sessualità dai controlli delle chiese, degli stati, delle famiglie, delle culture dominanti. Rendere cioè la sessualità un fenomeno relazionale libera di autoregolarsi all’interno di una relazione paritaria finalizzata al piacere, alla soddisfazione e alla cura reciproca. Abbiamo visto che questo obiettivo non è stato ancora raggiunto, neanche nei paesi a cultura eurocentrica, ma la direzione è condivisa, almeno a livello teorico, da fette di popolazione sempre più ampie. Quello che però non si è ancora fatto è “metaforizzare” i genitali. Considerare cioè i genitali non più solo come organi copulatori, da utilizzare solo nel momento che si decide di avere un rapporto genitale, ma come centro organismico di una spinta verso il mondo, verso la vita, basata sul piacere, la soddisfazione e la cura reciproca. Questa metaforizzazione in realtà esiste già, ma solo per i testicoli dell’uomo che nella cultura patriarcale sono diventati simbolo di coraggio, forza e determinazione. “Tirare fuori le palle”; “Ha le palle di ferro”; “Non ha le palle”, sono tipiche espressioni per indicare coraggio, forza e codardia. Ma in queste metafore non esiste il piacere, non esiste la soddisfazione e non esiste la cura. Le palle dell’uomo diventano simbolo di dominanza. Sulla donna in primis, ma anche di un uomo su un’altro uomo che non soddisfi i criteri di coraggio, forza e dominanza del patriarcato. La sessualità vuole l’unione, il piacere, la cura reciproca, la creatività. Richiede una competenza ancora inconsueta: imparare a radicarsi nei genitali, trovare in questo contatto intracorporeo il sostegno per portare/cercare nel mondo unione, piacere e cura. La bioenergetica ci ha insegnato il radicamento attraverso i piedi, metafora delle radici che ci collegano alla terra. Il cuore è il centro dell'amore. I denti sostengono la masticazione critica di concetti ed esperienze (Perls, 1942). E così via per moltissimi organi, eccetto per l'apparato sessuale che viene metaforizzato solo per esprimere la dominanza maschile della cultura patriarcale ("Mi hai rotto i .. Sei una testa di .. " ecc.). Respirare nei propri genitali, imparare a sentirli, ad appoggiarsi ad essi all’interno di una cultura di rispetto, cura e piacere reciproco è la prossima tappa della rivoluzione sessuale. Nelle scuole vuol dire promuovere esperienze attraverso cui bambini e bambine imparino a conoscersi e non vergognarsi dei genitali, a tenerli nascosti o, al contrario, esibirli per provocare o disprezzare l’altr*. Vuol dire iniziare a nominarli e invitare i bambini a descrivere come sono fatti, toccandosi. Questo non vuol dire invitarli a masturbarsi in classe, è proprio questa l’ignoranza che dobbiamo superare: quella di identificare gli organi genitali esclusivamente con la funzione della masturbazione o copulazione, in una visione in cui la sessualità è appiattita alla scarica genitale ed è scollegata dalle relazioni.

A cura di Barbara Bellini Nonostante tentativi fatti negli anni 60 e 70, la coppia e la famiglia rappresentano ancora l’ossatura della maggior parte delle società attuali in tutto il mondo. La sessualità è il fuoco che inizia ed alimenta la coppia , la responsabilità è l’elemento strutturale che fa diventare la coppia uno dei pilastri delle società in tutte le epoche. L’inserire in forma stabile il partner nella nostra vita di individuo, il tener conto di lui/lei nell’operare scelte e sviluppare progetti, accettare la sua importanza per poter vivere il bisogno di paternità/maternità, porta a potenziare la capacità di assumermi responsabilità : sia nella sua eccezione di abilità di dare risposte ( respons – abilty ) alle opportunità e difficoltà che incontriamo nel vivere sociale, che nell’accezione di abilità di caricarci di pesi ( res – pondus – ability ). La maggior parte delle coppie che iniziano un percorso di terapia o di counseling lo fanno per ragioni diverse legate a due ordini di questione: sofferenza legata alla sessualità o legata alla responsabilità . Nella prima rientra la mancanza di desiderio sessuale, varie insoddisfazioni legate a disturbi della sessualità (eiaculazione precoce, impotenza orgasmica e/o erettile, vaginismo etc.), sessualità vissuta al di fuori della coppia, ecc. Nella seconda rientrano situazioni conflittuali quali: il partner non guadagna abbastanza, non è presente nella cura dei figli, dedica troppo tempo ai suoi interessi, manca una progettualità di coppia, etc. Il binomio sessualità/responsabilità ci riporta ad un altro rapporto presente nelle nostre vite: piacere/dolore . Sono due orientamenti entrambi presenti, ma talvolta le coppie tendono a privilegiarne uno a scapito dell’altro. Quanto piacere c’è nella nostra coppia? Quanto ci lasciamo guidare nelle nostre scelte dal piacere e dal godimento? Quanto invece dalla sofferenza? La sofferenza può prendere la forma della fatica della quotidianità, dall’impossibilità o incapacità di ritagliarsi del tempo per sé o per la coppia, o del conflitto, quando cioè sono in primo piano le differenze. Entrambi gli orientamenti hanno valore, il problema nasce quando piacere e fatica si separano piuttosto che sostenersi a vicenda. Tra sessualità e responsabilità esiste un rapporto che può essere di sostegno reciproco o altamente conflittuale . Quando la sessualità sostiene la responsabilità è più facile trovare risposte, gestire la complessità e problematicità delle situazioni, farsi carico della fatica. La sessualità è un motore che alimenta la cura all’interno della coppia e uno sguardo più aperto verso il partner nella sua diversità. Anche la responsabilità sostiene la sessualità impedendo alla coppia di appiattirsi su equilibri stantii e sulle certezze acquisite. La capacità di coinvolgersi in progetti nuovi porta la coppia ad aprirsi all’ambiente, a nutrirsi di altri stimoli, guardarsi con occhi nuovi – gli occhi delle persone con cui si entra in contatto.

A cura di Barbara Bellini Nella nostra cultura siamo confluenti con un'ottica individualista della sessualità per cui il fine della pulsione è la scarica genitale. Questa ottica spesso trasforma le relazioni in rapporti oggettuali, dove l'altro (spesso la donna) diventa un oggetto da possedere e che soddisfa le mie pulsioni. In casi estremi parliamo di comportamenti delinquenziali di sopraffazione. Se partiamo da un'ottica di campo, la sessualità è una forza che non solo porta al soddisfacimento di un istinto e al godimento personale, ma sostiene il sé spingendo gli individui a realizzare le possibilità presenti nel campo . È una visione ecologica per cui, in negativo, se danneggio l'ambiente, pagherò un costo personale in quanto la cellula più piccola e indivisibile è proprio organismo/ambiente. Chi cresce non è soltanto l'individuo, ma il campo nel suo insieme, che tende a completarsi attraverso un nuovo equilibrio. La carica sessuale sostiene l'essere umano quando ha bisogno di creare nuove forme. L'organismo può crescere in funzione delle potenzialità del campo. La crescita non è lo sviluppo della pulsione individuale, ma l'effetto di una chiamata del campo, ovvero è il " Sé in funzione ". Quando il Sé è carico di eros, il campo nel suo disequilibrio presenta potenzialità di cambiamento, è pregno di una tensione che spinge verso nuove possibili configurazioni. Nel mito greco è Eros colui che scaglia le frecce illuminando gli uomini sui possibili collegamenti necessari a dare senso alla loro vita nel mondo. Eros è figlio di Penia (mancanza, povertà) e di Poros (risorse, espedienti), ha in sé la forza del desiderio che arriva dalla fame e dalla mancanza, ma anche la potenza di chi ce la può fare a raggiungere traguardi impensabili, al limite della follia. È la forza che arriva dall'unione della passione (dunque il patimento) con la de-terminazione, la forza che sostiene il protagonista di Matrix ad andare oltre i limiti della sua mente fino a riuscire a saltare da un palazzo all'altro o Gesù Cristo a camminare sulle acque. Eros unisce stati e materie diverse, al punto che Cristo diventa tutt'uno con l'acqua e in virtù di questo non affonda, e Neo può raggiungere il luogo dove si proietta ed essere già lì perché il collegamento è più forte dei limiti spaziali e temporali (tale conquista, nel film di Matrix, rappresenta l'esito di un lungo travaglio interiore in cui il protagonista affronta e supera le sue paure più profonde). Eros è un richiamo verso la bellezza, interrompe il nostro correre e.. ci ferma. Per Sartre la sessualità è un fenomeno di "tra-scendenza", ovvero creazione di possibilità di tras-formazione, "tensione" verso una "situazione" in cui gli individui si possano "unire" per creare e poter realizzare obiettivi e progetti di vita dopo i quali non saranno più le persone di prima. La sessualità è molto lontano, scrive il filosofo, dall'essere "carne", né tantomeno appropriazione dell'altro. Eros crea nuove situazioni attraverso nuovi collegamenti. Come ci ricorda Galimberti, una delle etimologie della parola "sessualità" vuole che "sexum" derivi proprio da "nexum", ovvero nesso, collegamento . La terapia della Gestalt sostiene che la funzione del Sé è "collegare". Il Sé sessuale inizia ad operare quando emergono alla nostra consapevolezza quei collegamenti tracciati dai sensi e non dalla mente logica, come quando una persona "normale" diventa ai nostri occhi improvvisamente bella e ci scopriamo innamorati.

A cura di Barbara Bellini Fame e Sessualità sono due istinti, due forze fondamentali naturalmente in equilibrio nel mondo animale. La fame ci porta a distruggere parti dell'ambiente per trasformare questo materiale e assimilarlo, dunque ha a che fare con l'aggressività e con la capacità di differenziarsi e separarci-da. La Sessualità invece è una forza che unisce e, in quanto tale, supera le differenze. Può attrarre persone completamente diverse tra loro e far compiere imprese apparentemente impossibili. Parlo di istinti in senso etimologico. L’istinto è la risposta dell’organismo ad un contemporaneo svilupparsi di uno stimolo interno ed esterno : nell’animale non si sarebbe mai sviluppato l’istinto della fame se non in quanto evolutosi in un ambiente in cui c’era del cibo disponibile. E non si sarebbe mai sviluppato un istinto sessuale se non come parte di un’evoluzione che ha portato a creare una separazione fra sessi come base della procreazione. L’equilibrio tra questi due istinti non è indolore, ma è molto stabile... tranne che per gli esseri umani. L’eliminazione dell’estro da parte della donna, infatti, è uno dei fattori che ha reso il desiderio e la soddisfazione sessuale possibile in qualsiasi momento, rompendo questo equilibrio. Nasce così la dimensione erotica della sessualità umana, dove la componente biologica espressa dalla spinta ormonale rappresenta solo una premessa, per quanto indispensabile, mentre la dimensione creativa, individuale prende il sopravvento. Il piacere è diventato un potente sostegno per la creazione di coppie stabili, aprendo allo sviluppo di un modello sociale basato in gran parte sul controllo di questa sessualità priva ormai dei rigidi argini fisiologici e temporali tipici di tutto il mondo animale. Nascono le società umane come oggi le concepiamo. Non siamo molto lontani dai nostri antenati ominidi. Un altro fattore che ha trasformato la sessualità da spinta biologica a dimensione di piacere creativo e condiviso è stato lo sviluppo del pensiero astratto. Questa capacità legata allo sviluppo relativamente recente della corteccia frontale , attraverso i collegamenti logici e lo sviluppo della coscienza, ha permesso di estendere le basi fisiologiche e sensoriali della comprensione ai possibili collegamenti tra gli oggetti, rendendo possibile, ad esempio, l’estensione dell’uso dell’aggressività dalle funzioni di base del mangiare e della difesa ad altre minacce molto meno dirette della sopravvivenza. Vediamo che già nei primati (le scimmie) il rapporto sessuale acquista nuovi significati: quello di un gioco e di una riappacificazione. L’orgasmo femminile, secondo questa ipotesi, è una scoperta evolutiva: il piacere non è più limitato a pochi giorni fertili nell’arco del mese, ma è possibile in qualsiasi momento. Se accettiamo che la femmina animale e umana “scelga” a livello inconscio il miglior padre genetico per i propri figli, quello che assicura loro migliore sopravvivenza, il suo orgasmo faciliterebbe l’esito di tale scelta. Infatti, le contrazioni della muscolatura genitale favorirebbero il percorso degli spermatozoi proprio del maschio con cui si sta accoppiando, ritenuto più idoneo a scapito di altri, facilitandone la corsa per fecondare l’ovulo. Il piacere diventa quindi il motore che spinge uomini e donne a cercarsi e accoppiarsi . Con molti vantaggi per entrambi, in quanto appaga il desiderio sessuale maschile motivando il maschio a stare vicino alla femmina e a prendersi cura dei piccoli, soprattutto quando questa è più vulnerabile e meno autosufficiente in quanto impegnata ad allevare i piccoli. Dunque, la “qualità” del piacere trasforma la sessualità in eros , assente nella dimensione puramente biologica. Per gli uomini diventa esperienza creativa e di condivisione , dove il corpo si unisce con la psiche fino a raggiungere il grado più esplosivo nella passione amorosa, dove entrano in gioco le emozioni più profonde. L’istinto della fame è strettamente collegato a quello dell’aggressività. Aggredire vuol dire andare nel mondo e prendere ciò che ci serve distruggendolo per renderlo assimilabile. Quindi l’aggressività è una delle caratteristiche distintive degli animali. Come dice Konrad Lorenz (1969), noi non possiamo essere non-aggressivi, possiamo solo scegliere dove e come indirizzare la nostra aggressività. Scelta e responsabilità sono punti fondamentali che portano al tema dell’etica. L’istinto della sessualità, invece, è strettamente collegato al piacere e alla creatività. Essere sessuali vuol dire sentire la separazione tra me e il mondo e vivere il piacere di colmare questa separazione attraverso la consumazione dell’atto creativo. Noi non possiamo non essere sessuali, possiamo solo scegliere come vivere la sessualità e cosa creare.

l Termine Parafilia ha progressivamente soppiantato quello di perversione sessuale. È interessante prestare attenzione alle differenze tra questi due termini. Come scritto precedentemente il termine perversione deriva dal latino perversum, di cui la traduzione più diffusa è “stravolto”, ma anche “tortuoso”. Se questo termine lo inquadriamo nell’epoca in cui è stato utilizzato da Freud e cioè gli inizi del secolo scorso e con il concetto di normalità sessuale all’epoca condivisa in Europa e USA, cioè di un comportamento finalizzato alla riproduzione, possiamo apprezzare che l’intenzione di voler “stravolgere” la sessualità “normale”, cioè repressa dell’epoca. Purtroppo però il termine perverso è stato spesso utilizzato con l’eccezione di sbagliato, di peccaminoso e, ovviamente demoniaco (“Il Perverso” era una delle definizioni utilizzate da Dante per indicare il Demonio). Ecco allora il cambiamento di termine deciso dagli studiosi statunitensi. Il termine parafilia è decisamente più moralmente neutro rispetto a quello di perversione, però ottiene anche un altro risultato, di scavare un solco tra la sessualità, che per il DSM5 riguarda l’incontro fra esseri umani finalizzato unicamente al contatto e alla soddisfazione genitale, oltre che tutte quelle attività in cui gli esseri umani possono indulgere in quanto generatrici di piacere, ma che non sono unicamente finalizzate al congiungimento genitale. Quindi comportamenti come il sadismo, il masochismo, il voyerismo etc. vengono considerati comportamenti vicini (para = presso) all’amore amicale e parentale, privi di eros (Filia = amore amicale o parentale). Ritroviamo, anche se in forma diversa, la separazione tra sesso e amore. I disturbi o disfunzioni sessuali riguardano i comportamenti legati alla genitalità, finalizzati alla penetrazione o vaginazione per raggiungere l'orgasmo, mentre le PARAFILIE, come scritto nella prima parte, dovrebbero rientrare nei disturbi dell’amore. Hanno in comune la ricerca del piacere. Separare sessualità e amore è quindi un’operazione ritenuta importante, per motivi diversi, sia prima della rivoluzione di Freud e Reich, che dopo. Prima perché l’amore era divino e il sesso demoniaco ; dopo perché il sesso libero diventa uno strumento di liberazione sociale, mentre l’Amore, con la A maiuscola, diventa qualcosa di astratto, che non tutti sono sicuri di conoscere e che può portare molti a dire : “non sono sicuro di sapere cosa vuol dire amare”. Perls, probabilmente influenzato da Reich con cui è stato in terapia per due anni, ha contribuito a separare ulteriormente sessualità ed amore. Egli pose sessualità ed aggressività in "relazione polare", facendole diventare le due forze che regolano la vita sul nostro pianeta. Vicino a Reich ed in disaccordo con Freud, Perls rifiutò l’istinto di morte e diede alla distruttività il compito di sostenere la vita in quanto capacità indispensabile di distruggere l’ambiente per renderlo assimilabile, trasformabile e utilizzabile. L'aggressività è un movimento fondamentale per la sopravvivenza dell'individuo. Nel pensiero di Perls, sessualità e aggressività sono in relazione polare, ma non antitetici. La sessualità, attraverso il piacere, attira gli individui gli uni verso gli altri, sostenendo la vicinanza, l’intimità e la fusione. L’ipotesi che voglio sviluppare ora è la seguente: è possibile che l’aggressività sia necessaria a nutrire lo sfondo della sessualità e rappresenti l’elemento essenziale per ricomporre la sessualità con l’amore? Di quale aggressività abbiamo bisogno per vivere in maniera più appagante la sessualità? Di quale sessualità abbiamo bisogno per rendere i nostri conflitti più trasformativi? Cosa succederebbe se considerassimo i disturbi sessuali come forme di comunicazione che hanno un senso e una funzionalità all'interno della coppia?

FILTRA PER CATEGORIA

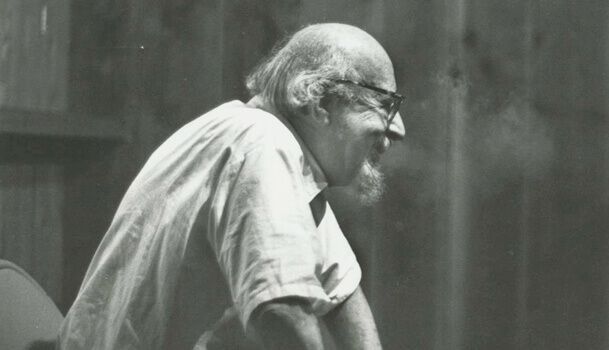

Perls, uno dei fondatori della Gestalt, sosteneva che la Terapia della Gestalt non è né una terapia corporea, ma neanche una terapia verbale. Non è una terapia corporea perché non propone esercizi con l’obiettivo di forzare corazze muscolari, né si sviluppa attraverso l’uso di massaggi con lo scopo di agire sui tessuti connettivi profondi e rilassare gli spasmi muscolari, come ad esempio fa il Rolfing. Non è una terapia verbale perché non lavora primariamente sui contenuti verbali (“cosa”) e sulla storia del paziente, ma si concentra sui processi e sul “come”. Uno degli obiettivi della formazione in Gestalt è l’"osservazione fenomenologica": un’attitudine (“epochè”) che consiste nel mettere tra parentesi giudizi e interpretazioni, per concentrarsi su ciò che viene colto attraverso i sensi. Oltre ad ascoltare le parole, osserviamo i gesti del paziente, come si muove, come respira, come/quando blocca il suo respiro, se arrossisce, il tono di voce, posture.. e tutto ciò che colpisce l’attenzione del terapeuta nel qui e ora. Rientra nell’osservazione fenomenologica anche il corpo e il “sentire” dello stesso terapeuta, le sue sensazioni, i suoi movimenti, paure, emozioni, ecc. A cosa ci serve l’osservazione fenomenologica quando siamo in seduta? Ha una funzione educativa perché alleniamo il paziente a concentrarsi sul qui e ora, e a riconoscere le sue fughe nel passato o nel futuro. E’ solo nel presente che il paziente può trovare la calma necessaria per affrontare i problemi, apprendere modi nuovi di vivere le relazioni, cioè nel momento in cui si permette di farne esperienza. Allenandosi ad ascoltare il corpo, il paziente impara ad accogliere ed eventualmente anche a descrivere i vissuti emotivi attraverso le sensazioni corporee piuttosto che attraverso le credenze e i giudizi su di sé e sul mondo. Questo è già un primo passo verso il cambiamento. Inoltre l’attenzione alle sensazioni ha un effetto calmante perchè riporta la mente sul qui e ora. Infine, grazie alla concentrazione sul qui e ora possiamo lavorare sul “contatto” e sulle “interruzioni di contatto”, che è il cuore della Gestalt: il terapeuta facilita la creazione di un tempo e di uno spazio in cui la figura è il contatto, cosa sta succedendo tra paziente e terapeuta, come si stanno incontrando, e su quali comportamenti nevrotici si stanno appoggiando per abbassare il livello d’ansia che ogni novità presuppone. Questa è l’essenza della terapia della Gestalt, quando afferma che la sofferenza nasce in una relazione e soltanto in una nuova relazione potrà essere curata: grazie a nuove esperienze, il paziente può prendere il sostegno che gli serve per recuperare il suo potenziale e le risorse bloccate,

La terapia della Gestalt lavora con i sogni considerandoli come espressioni importanti della vita interiore e relazionale dell'individuo. Nella Gestalt, i sogni non sono visti solo come manifestazioni notturne, ma come esperienze significative che possono rivelare desideri, conflitti e parti inespresse del sé. Ecco come generalmente funziona questo approccio: 1. Esplorazione del sogno: Il terapeuta invita il cliente a raccontare il sogno in dettaglio. Questo include la narrazione degli eventi, le emozioni provate e i personaggi coinvolti. 2. Identificazione degli elementi del sogno: Ogni elemento del sogno (persone, luoghi, oggetti) può rappresentare diversi aspetti della personalità del sognatore. Attraverso tecniche come il "gioco di ruolo", il cliente può esplorare e interpretare questi elementi, dando voce ai loro significati. 3. Focus sull’esperienza presente: La terapia della Gestalt enfatizza il "qui e ora". Il terapeuta incoraggia il cliente a connettersi con le emozioni e le sensazioni corporee che il sogno suscita nel presente, aiutando il cliente a comprendere il significato del sogno in relazione alla sua vita attuale. 4. Autenticità e consapevolezza: L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e l'autenticità del cliente. Attraverso l'analisi dei sogni, il sognatore può confrontarsi con parti di se stesso che potrebbero essere state ignorate o represse, facilitando la crescita personale. 5. Integrazione: Infine, il lavoro con i sogni può portare a una maggiore integrazione delle parti del sé e a un miglioramento della consapevolezza di ciò che il cliente desidera o teme nella vita quotidiana. Questo approccio ai sogni permette quindi di estrarre significato e di lavorare attraverso questioni emotive, facilitando un processo di guarigione e di sviluppo personale.

Fritz Perls, uno dei fondatori della terapia della Gestalt, aveva un modo unico di lavorare con i sogni, considerandoli come porte d'accesso alla consapevolezza del sé e a contenuti emotivi profondi. Ecco alcuni principi chiave su come Perls affrontava i sogni: 1. Sogno come realtà: Perls considerava il sogno come un'esperienza vivente che rifletteva la realtà interna del sognatore. Non lo interpretava in modo tradizionale, come un simbolo da decifrare, ma piuttosto lo Paragonava a un “dramma” che avveniva nella vita del sognatore. 2. Tecnica del "tu sei": In una sessione di terapia, Perls spesso incoraggiava il cliente a “essere” ogni parte del sogno. Questo significa che se il cliente parlava di una figura nel sogno, veniva invitato a impersonificarla e a esprimere i suoi sentimenti e pensieri. Questo aiuta a esplorare diversi aspetti della personalità e a far emergere emozioni nascoste. 3 . Focus sul presente: Perls credeva che, lavorando con il sogno, i clienti potessero diventare più consapevoli di ciò che stava accadendo nel loro presente. La rielaborazione dei sogni porta spesso a capire come le esperienze oniriche si riflettono nelle dinamiche della vita quotidiana. 4. Emozioni corporee: Parte dell'approccio di Perls consisteva nel connettere i sogni con le sensazioni corporee. Incoraggiava i pazienti a prestare attenzione a come si sentivano fisicamente quando parlavano del sogno, utilizzando queste sensazioni come chiave per esplorare emozioni più profonde. 5. Risoluzione dei conflitti: Attraverso il lavoro sui sogni, Perls cercava di aiutare i clienti a riconoscere e risolvere conflitti interni, permettendo loro di affrontare paura, desideri e parti di sé che erano state trascurate. In sintesi, Fritz Perls utilizzava i sogni come uno strumento potente per il lavoro terapeutico, promuovendo la consapevolezza e l'integrazione delle esperienze interiori , e facilitando un maggiore contatto con il proprio sé autentico.